Menyoal

Fantasi dan Emansipasi dalam “Foodgasm”

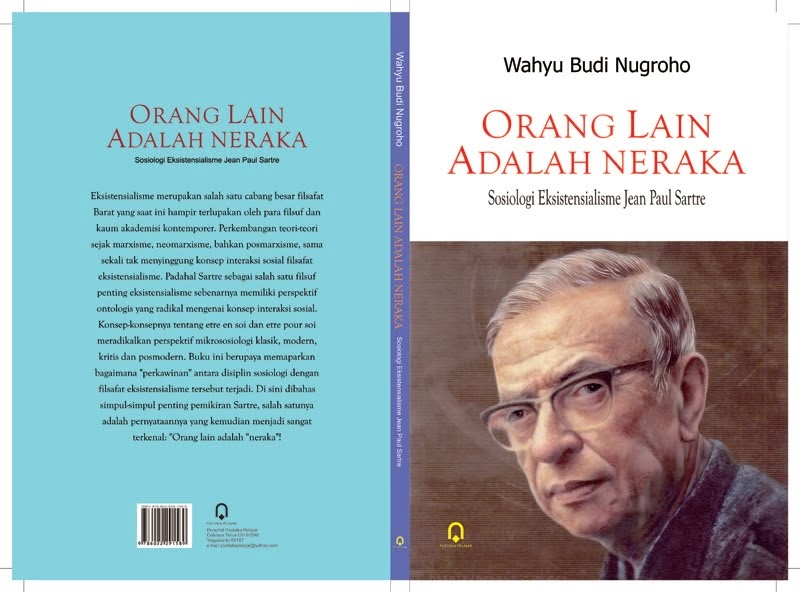

Wahyu Budi Nugroho

Sosiologi Universitas Udayana

dimuat di Jurnal Widya Sosiopolitika Vol.6/No.2, Sept 2015

Abstract

This study pursues to seek the present exaggerated foodgasm phenomena with its social

implications. Straightforward, foodgasm

can be described as; “delightful sensation during eating”. The sensations not

only exist in the “flavour” aspect or human sense of taste, but also visual

aspect. In this case, fantasy is a crucial matter that has a vital role.

Furthermore, this study pursues to formulate some emancipation

alternatives of the fantasy, such as, from Jean Baudrillard’s “seduction”

perspective, Roland Barthes’s semiotics methods, Slavoj Zizek’s fantasy and

emancipation concept, and George Ritzer’s holocaust dimension theory of fast

food restaurant. These prominent figures are intentionally defined as the

visual-foodgasm phenomena and the

tasteful-foodgasm phenomena are in

the different fields, hence require different perspectives and theories to

identify.

Keywords; foodgasm, fantasy, emancipation

Abstrak

Tulisan terkait berupaya mengkaji hadir dan merebaknya fenomena foodgasm dewasa ini beserta berbagai

implikasi sosial yang dibawanya. Secara sederhana, foodgasm dapat diartikan sebagai; “sensasi menyenangkan saat makan”.

Sensasi tersebut sesungguhnya tak sekedar menjamah aspek “rasa” atau pencecap

manusia, melainkan pula aspek visual. Dalam hal ini, fantasi menjadi ihwal

penting yang bermain di keduanya. Lebih jauh, pengkajian ini berupaya pula merumuskan

alternatif-alternatif emansipasi (pembebasan) atas fantasi, di antaranya

melalui perspektif “kecabulan” Jean Baudrillard, metode semiotika Roland

Barthes, konsep fantasi dan emansipasi Slavoj Zizek, serta tak ketinggalan

pemikiran George Ritzer tentang dimensi holocaust

dalam restoran cepat saji. Berbagai tokoh dengan beragam perspektif tersebut

sengaja disertakan mengingat fenomena foodgasm-visual

dan foodgasm-rasa berada pada dua ranah

yang berlainan, dan menuntut perspektif berikut teori yang berbeda pula dalam

mengkajinya.

Kata kunci; foodgasm, fantasi, emansipasi

“We have to eat; we like to eat; eating make us feel good; it is more

important than sex.”

[Robin Fox, Food & Eating]

Pendahuluan: Dari McDonaldisasi Masyarakat

hingga Foodgasm

Dalam beberapa dekade terakhir, baik makanan (food) ataupun “cara makan” (eating)

menjadi perhatian banyak pakar ilmu sosial di berbagai belahan dunia. Semisal,

munculnya kajian Globalising Food

(1997) dari David Goodman dan Michael J. Watts, kemudian Fast Food Nation (2002) karya Eric Schlosser, tak ketinggalan Geoff

Andrews dengan The Slow Food Story

(2008), dan masih banyak lagi. Namun, dari serangkai nama tokoh-tokoh tersebut,

kiranya terdapat seorang tokoh gaek yang

tak asing lagi membincang dimensi sosial makanan dan terkenal lewat kajiannya

tentang “McDonaldisasi masyarakat” (McDonaldization

of society), yaitu George Ritzer. Melalui kajiannya, Ritzer (2005: 565) tak

sekedar menunjukkan nilai material dari sebuah makanan, tetapi juga bagaimana

sebuah makanan sekaligus “cara memakannya” merepresentasi jejaring sistem

sosial-kultural yang tengah berlangsung di masyarakat, bahkan dunia.

Pasca dipopulerkan Ritzer, kajian seputar dimensi sosial-humaniora makanan

pun kian marak. Di samping ketiga tokoh yang telah disebut sebelumnya, terdapat

pula analisis antropologis Robin Fox (2002: 1) yang melihat makanan sebagai

simbol hospitality ‘keramah-tamahan’

serta kental dengan muatan altruisme sosial, yakni bagaimana makanan kerap dibagikan

secara cuma-cuma dan disantap secara kolektif sehingga menumbuhkan rasa

kebersamaan. Analisis Stewart R. Clegg (1996: 147, 150-151) mengenai bagguette (roti Perancis) juga tak kalah

genit, ia mengaitkan bagguette dengan

gejala posmodernisme di mana timbul kejenuhan masyarakat Barat akan

standarisasi produk pangan modern, sehingga berbagai industri kecil pembuatan bagguette yang masih mempertahankan

cara-cara lama; ukuran yang tak terstandar, kemasan yang biasa, serta roti yang

tak tahan lama;

justru mampu bertahan dibanding perusahaan-perusahaan bagguette modern dengan kualitas jauh lebih baik.

Masih di ranah posmodernisme, dewasa ini muncul fenomena yang sering

disebut sebagai “foodgasm”. Istilah tersebut berasal dari dua kata; yakni food ‘makanan’, dan orgasm ‘orgasme’. Pengertian “orgasme” di sini sebagaimana pengertiannya

di ranah seksualitas: puncak kenikmatan atau kepuasan dalam hubungan seks;

hanya saja, kulminasi kenikmatan tersebut berada di ranah konsumsi, yakni

makanan. Secara sederhana, foodgasm

sendiri dapat diartikan sebagai, “A

pleasurable sensation from eating food” [“Sensasi yang menyenangkan dari (saat)

memakan makanan”] (Neale, 2005: 170; Wilson, 2006: 350). Sensasi

tersebut dianggap tak ubahnya sensasi orgasme saat berhubungan seks. Namun

demikian, pendefinisian ini dirasa masih sangat terbatas mengingat foodgasm turut bermain di ranah citra

atau gambar. Dengan kata lain, sebelum ia menjamah indera pencecap, terlebih

dahulu ia “bermain” di ranah visual; merekayasa ataupun memanipulasi

penglihatan sehingga memaksa untuk mengonsumsinya. Serangkaian hal tersebutlah

yang kiranya menarik dikaji lebih jauh dalam pembahasan ini, mengingat: pertama, masih begitu prematurnya pendefinisian

tentang foodgasm sehingga dirasa

kurang mampu merepresentasi fenomena terkait; dan kedua, masih jarangnya pembahasan seputar foodgasm dalam kerangka kajian sosial-humaniora yang cukup

sistematis di tanah air.

“Kreativitas yang Diotomatiskan”: Pemroduksi

Fantasi tanpa Batas

Istilah “kreativitas yang diotomatiskan”

digunakan Robert Pepperell (2009: 203-204) guna menunjuk pada hadirnya era posthuman ‘pascamanusia’. Apa yang

dimaksudkannya adalah, bila dahulu teknologi diciptakan manusia dan berstrata

di bawahnya, maka kini teknologi bertempat sejajar dengan manusia, bahkan

melampauinya. Ini mengingat, begitu akutnya ketergantungan manusia akan

teknologi dewasa ini. Sebagai misal, kita tak dapat membayangkan hidup seminggu

tanpa telepon genggam; seberapa banyak relasi bisnis kita akan hilang, seberapa

besar kerugian finansial yang bakal diderita; dan akhirnya, seberapa kacau

hidup kita dibuat tanpanya. Bagi Pepperell, superioritas teknologi atas manusia

inilah yang kemudian turut menyebabkan bergesernya pemaknaan akan “kreativitas”.

Apabila dahulu kreativitas ajeg

diterjemahkan sebagai hasil cipta-manual tangan manusia yang kreatif, namun

kini, kita telah terbiasa menggunakan beragam aplikasi teknologi guna

menghasilkannya, semisal melalui; adobe

photoshop, corel draw, atau microsoft office picture manager.

Alhasil, kreativitas yang dihasilkan pun tak lagi murni berasal dari tangan

manusia, melainkan teknologi. Pertanyaannya, masihkah hal yang demikian disebut

sebagai kreativitas.

Terkait hal di atas, Jean

Baudrillard (1988: 171-172) berkomentar ihwal betapa akutnya kehidupan

simulatif berikut artifisial (buatan) yang mendera masyarakat kontemporer. Bagi

Baudrillard, hal tersebut tak lain disebabkan oleh “simulakra”, yakni instrumen

pengonversi hal-hal konkret pada abstrak, dan begitu pula sebaliknya: beragam hal

abstrak pada konkret. Contoh sederhana simulakra dalam pengkajian ini adalah

komputer. Melalui beragam

software di dalamnya, kita dapat membuat

suatu citra yang awalnya biasa menjadi luar biasa, tak mungkin menjadi mungkin,

pun tak menarik menjadi menarik. Sebagai misal, kita bisa menambahkan sayap

pada foto manusia; atau seperti kerap kita saksikan dalam film-film hollywood,

industri perfilman di sana nyaris, atau bahkan telah mampu mewujudkan beragam

fantasi manusia ke dalam film, semisal Alice

in Wonderland, Transformers, Avatar, Spiderman, dan lain sejenisnya.

Simulakra tersebutlah yang didaulat Baudrillard (1988: 166-167) menjadi

biang munculnya “hiperealitas”, yakni hal-hal yang melampaui kenyataan; atau

dapat pula: kenyataan baru yang melampaui kenyataan sebelumnya. Inilah mengapa,

tak sedikit audiens yang terpengaruh dan bersikeras hendak menjadi tokoh yang

disaksikannya dalam film. Bagi dunia advertising,

simulakra sengaja digunakan untuk memberi “efek” pada suatu produk, mungkin

dengan harapan merepresentasi produk seperti yang dikehendaki produsen. Citra

yang dihasilkan simulakra tampak dilebih-lebihkan, dengan maksud memberi kesan pada

konsumen agar mencoba atau mencicipi. Bagi Baudrillard, “kecabulan” pun tak

terhindarkan sebagai dampak-ikutan kemudian, tak terkecuali pada citra-citra

simulasi makanan.

Foodgasm sebagai Kecabulan

Istilah foodgasm dalam subbab ini menunjuk pada citra atau gambar makanan

yang membuat mereka terpana melihatnya, pun tak jarang pula meneteskan air

liur. Dengan demikian, pengkajian foodgasm

sebagai citra lebih berkutat pada persoalan kode, simbol, serta ikon yang dipermainkan

untuk memanipulasi penglihatan, serangkaian hal tersebutlah yang menggiring

pada kecabulan. Dalam konteks ini, citra cabul atau kecabulan tak selalu berkenaan

dengan pornografi atau pornoaksi, melainkan segala sesuatu yang “menggoda” dan “mengusik”

(Baudrillard, 2006: 21-23, 49-50). Memang, ihwal termudah memisalkannya dengan pornografi;

kecabulan yang melekat sesungguhnya tak ditemui pada citra-citra manusia

telanjang (baca: vulgar), melainkan pada citra yang bersifat “semi”. Sebagian dari

citra tertutup tersebutlah yang begitu mengusik dan menggoda—seperti apa wujudnya?—meskipun ia takkan

pernah benar-benar diketahui. Namun sesungguhnya, di sinilah fungsi utama dari

kode yang disembunyikan, yakni untuk terus “menjaga minat” atau antusiasme. Persoalan

menjadi lain ketika segalanya telah terungkap, maka tak ada lagi yang menarik karena

tak ada teka-teki untuk dipecahkan.

Begitu pula dengan banner atau spanduk yang memuat citra

makanan di pinggiran jalan, ambilah misal sebuah banner besar bergambarkan burger; ia sesungguhnya cabul karena

mengusik dan menggoda mereka yang melihatnya. Instrumen simulakra membuatnya seakan

sedap disantap; degradasi yang digunakan untuk “menyangatkan” warna kulit roti,

arah cahaya yang dibelokkan untuk membuat bagian pinggir daging tampak

mengkilap, kecerahan keju dan selada yang dilebih-lebihkan agar tampak segar,

serta mayones yang dibuat tampak lumer guna mengesankan kehangatannya di pencecap,

juga memberi pesan bahwa ia tak boleh dibiarkan berlama-lama—sarat segera

disantap. Tak lupa, sudut pengambilan gambar dari bawah ke atas sengaja digunakan

untuk mengesankannya tampak besar, mewah, angkuh, serta prestis jika dapat dimiliki.

Secara keseluruhan, kode yang berupaya dibangun adalah keidealan makanan ini

dengan komposisi gizi seimbang antara hewani maupun nabati, atau setidaknya,

memenuhi keduanya. Ikon yang tercetus kemudian pun menyirat burger tersebut

sebagai makanan praktis, enak, mengenyangkan, dan menyehatkan.

Ekses dari serangkaian kodifikasi di

atas adalah terpicunya fantasi untuk mencicipi. Sebagaimana diutarakan

Baudrillard (2006: 51), “Godaan justru

datang dari tanda-tanda yang kosong, samar, mentok, ngawur, dan kebetulan

belaka; yang menggelincir dengan lancar sehingga mengubah indeks pembiasan

ruang”. Apa yang dimaksudkannya adalah, citra burger di atas memang tak

menyertakan teks guna menunjukkan berbagai pseudo kualitasnya secara eksplisit,

melainkan secara samar; dan memang, demikianlah prinsip simbol: memuat

informasi yang sangat sedikit (Berger, 2010: 19). Namun kiranya, melalui berbagai

kode acak yang ditampilkannya—citra roti pembungkus, daging, keju, selada, dan lain

sebagainya—ia telah secara jelas menuntun pikiran serta imajinasi audiens:

bahwa cukup dengan melihatnya, seolah mereka telah memahami sensasinya. Pun, mengingat keberadaannya di ruang

publik, maka ia dapat dijuluk sebagai “perkosaan visual”; sebentuk paksaan

untuk terus berfantasi atasnya.

Membongkar Kecabulan: Semiotika dan Perlintasan

Fantasi

Tentu, upaya tersahih guna membongkar

beragam kodifikasi citra simulatif dapat dilakukan melalui analisis semiotika

atau semiologi. Dalam hal ini, metode semiotika Roland Barthes yang memuat keberadaan

lapisan semiotika tingkat pertama dan kedua dirasa cukup memadai. Dalam

semiotika lapis pertama, ditemui citra sebagaimana adanya; bahwa citra tersebut

adalah burger dengan berbagai bahan (komposisi) yang menyusunnya. Dengan kata

lain, didapatkan “denotasi” dari citra tersebut. Selanjutnya, pada lapis kedua,

sejumput pertanyaan mulai menyerua lewat pengamatan lebih seksama: mengapa tak

ditemui obyek lain selain burger tersebut; tisu mungkin, asbak, atau yang

lainnya; apakah ia berada dalam ruang hampa?. Mengapa ia tak dibungkus, atau berada

dalam genggaman? Mengapa pilihan latar yang digunakan demikian? Bukan berlatar

buku-buku, atau dapur tempat ia dibuat? Pun

beragam pertanyaan lainnya. Bagi Barthes

(dalam Sunardi, 2002: 104-105), ketika audiens telah menjamah semiotika lapis

kedua, maka ia telah mencapai “mitos”.

Mitos dalam sudut pandang Barthes

(2009: 151-153) bukanlah mitos-mitos layaknya di era Yunani Kuno, melainkan sistem

komunikasi yang mewujud sebagai “pesan” baik secara tertulis maupun

representatif—citra, simbol, reportase, dan lain-lain, serta memiliki caranya

sendiri untuk mengutarakan pesannya. Tegas dan jelasnya, ia merupakan “cara

penandaan” atas sesuatu, dan sejauh segala sesuatu tersebut memuat wacana, maka

ia mengandung mitos. Kiranya, mitos dalam citra burger terkait terjawab lewat

serangkai pertanyaan di atas. Ia—burger—tak disandingkan dengan obyek-obyek

lain karena dikhawatirkan bakal mengacau fokus. Begitu pula, ia tak terbungkus

karena justru akan menyensor seluruh kode, adapun citranya yang bebas-apung

bertujuan menciptakan kesan higienis; apabila ia telah tersentuh tangan, maka

kesan tersebut sedikit-banyak akan hilang; dan beragam tafsir semiotik lainnya.

Agaknya, contoh mitos termudah dapat dimisalkan lewat kemasan mie instan yang kerap

ditemui di keseharian. Kemasan tersebut menambahkan kode-kode serta kategori guna

merepresentasi varian citarasa yang ditawarkan, semisal; citra potongan daging ayam,

belahan telur, potongan tomat, seledri, dan lain sebagainya; namun senyatanya,

berbagai kategori tersebut tak pernah ditemui di dalamnya. Dengan demikian, ia hanyalah

simbol berikut wacana kosong dan menemui bentuknya sebagai mitos.

Di ranah berlainan, Slavoj Zizek turut

menawarkan solusi bagi subyek guna melepaskan diri dari fantasi. Mengamini Jacques

Lacan, Zizek (2007: 40) menyatakan prinsip fantasi sebagai “Che voi?” [“Apa yang kau

inginkan dariku?”]. Baginya, fantasi selalu berupaya mengatasi jarak antara

subyek dengan realitas, dalam konteks ini, subyek dengan eksistensi burger

secara konkret. Fantasi sengaja disuntikkan guna “menjaga minat” subyek, ini

mengingat, ketika subyek dengan obyek fantasi tak berjarak, maka keinginan pun

akan sirna. Dapatlah ditilik bagaimana kerja fantasi citra burger untuk terus

menjaga animo dan menuntun subyek hingga mengonsumsinya. Inilah mengapa, Zizek

turut mendaulat fantasi sebagai cara subyek mengatur jouissance ‘kenikmatan’-nya. Bagi Zizek (2008: 141), upaya guna

melakukan emansipasi atasnya dapat dilakukan dengan traversing the fantasy ‘melintasi fantasi’. “…only ‘traversed’: all we have to do is experience how there is

nothing ‘behind’ it” [“…hanya dengan ‘melintasinya’ (fantasi): kita akan

mendapati pengalaman bahwa tak ada apapun ‘di balik’ itu (fantasi)”], tegas

Zizek.

Ia—Zizek (1992: 5-6)—memisalkannya secara sederhana dengan “surat yang

selalu sampai ke tujuan”. Faktual, terdapat “perbedaan rasa” ketika kita tengah

menanti-nantikan surat tersebut dibanding saat kita telah memegang atau membacanya.

Dalam konteks foodgasm, emansipasi

melalui traversing the fantasy dapat

termanifestasi lewat serangkai pertanyaan kritis sebagai berikut; Apakah

kenikmatan saat memandang makanan tersebut tak ubahnya saat memakannya? Mungkinkah

makanan yang tersaji sama persis dengan yang kita saksikan? Benarkah

visualisasi makanan tersebut betul-betul menjamin dan merepresentasi kenikmatannya?

Adakah rasa kenyang yang berbeda setelah kita menyantapnya dibanding dengan makanan

lainnya?. Dengan kata lain, Zizek mengajak subyek untuk “seakan pernah

mengalami” layaknya kasus “surat yang selalu sampai ke tujuan”; dengan demikian,

fantasi pun terlampaui.

Jalan Lain Emansipasi:

Menakar Foodgasm sebagai “Holocaust” Gaya Baru

Apabila pada subbab sebelumnya

pengkajian foodgasm berfokus pada wujudnya

sebagai citra, maka subbab ini berfokus pada manifestasinya sebagai taste atau “rasa”. Sempat disinggung di

muka betapa dewasa ini rumah makan cepat saji, atau apa yang diistilahkan

Ritzer sebagai “McDonaldisasi masyarakat” tampak menggejala secara akut. Bagi

Ritzer, mengguritanya restoran tersebut disebabkan oleh kesesuaiannya dengan

jiwa zaman, apabila dahulu modernitas atau modernisasi selalu dikaitkan dengan

birokrasi, maka kini ia adalah restoran cepat saji. Memang, restoran cepat saji

memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam masyarakat modern, namun

Ritzer menengarai adanya berbagai problem akut yang menyertainya. Mengadopsi

pemikiran Zygmunt Bauman ihwal holocaust-Nazi sebagai produk paripurna

modernitas, Ritzer (2005: 564-577) mengadaptasikannya pada fenomena McDonalds yang

merebak di berbagai belahan dunia. Lebih jelasnya, perhatikan tabel

perbandingan antara holocaust-Nazi dengan McDonalds di bawah ini.

|

Holocaust-Nazi

|

|

McDonalds

|

1.

|

Rasionalitas formal

Birokrasi sebagai alat. Birokrasi adalah

organisasi yang dibentuk negara untuk melancarkan fungsi negara, salah satu

karakternya ialah “rasionalitas

dengan spesialisasi”, bertujuan untuk mencapai efisiensi tingkat tinggi.

|

|

Rasionalitas formal

Memberikan pesanan melalui jendela pada konsumen

adalah cara paling cepat mencapai tujuan bagi kedua

belah pihak. Pelayan mendapatkan uang dengan cepat, begitu pula dengan konsumen: mendapat pesanan dengan cepat.

|

2.

|

Efisiensi

Penggunaan gas lebih efisien untuk membunuh

manusia ketimbang peluru. Melalui kalkulasi, seberapa banyak yang dapat

dibunuh berbanding seberapa pendek waktu yang untuk melakukannya.

|

|

Efisiensi

Seberapa banyak pesanan yang dapat

keluar, dan seberapa pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan

pesanan tersebut.

|

3.

|

Prediktabilitas

Kamp konsentrasi di berbagai negara

didesain serupa.

|

|

Prediktabilitas

McDonalds Amerika Serikat didesain

serupa dengan McDonalds

di berbagai belahan dunia.

|

4.

|

Teknologi nonmanusia

Kekuasaan dan

peraturan-peraturan dalam kamp konsentrasi berdampak pada dehumanisasi.

|

|

Teknologi nonmanusia

Menggunakan koki yang tidak trampil, sekedar

mengikuti petunjuk rinci dan metode garis peracikan yang

ditetapkan dalam memasak dan menyajikan; berdampak

pada dehumanisasi cara makan/makanan.

|

5.

|

Hanya berurusan pada dampak finansial

dari tindakan yang

dilakukan

Penggunaan gerbong oleh Nazi dengan

menganggap manusia-manusia sebagai “angka”,

yakni membiarkan mereka berdesak-desakan, dehidrasi dan

menderita—perihal terpenting adalah membawa muatan

sebanyak-banyaknya dengan biaya termurah, cepat dan aman.

|

|

Hanya berurusan pada dampak finansial

dari tindakan mereka

Penggunaan stereoform ‘gabus’

dalam penyajian makanan agar murah faktual menyebabkan penyakit kanker. McDonald’s menuai protes konsumen vegetarian

karena lebih dari sepuluh tahun berbohong tak menggunakan

lemak nabati untuk menggoreng kentang iris, melainkan lemak

sapi.

|

6.

|

Pekerja yang tak digaji

Yahudi bekerja dalam pabrik-pabrik tanpa menerima

upah.

Dalam sistem, Yahudi dipaksa melepaskan

pakaiannya sendiri, masuk ke kamp gas sendiri, Yahudi-Yahudi yang

masih tersisa diperintahkan untuk membersihkan mayat

saudaranya sendiri (membawanya ke tungku pembakaran).

Tubuh mereka juga digunakan sebagai bahan membuat

sabun, kain, dll. (tidak ada yang tersisa).

|

|

Pelanggan menjadi pekerja yang tak digaji

Pelanggan McDonalds membumbui makanannya sendiri, serta

membersihkan kotorannya sendiri (terlebih jika pesanan tak

dimakan di tempat).

|

Melalui kolom “teknologi nonmanusia”

di atas, dapatlah ditilik betapa foodgasm-rasa

yang dihadirkan restoran cepat saji tak lain sekedar prosedur teknis semata, yakni telah

ditemuinya takaran serta racikan baku untuk memasak beragam menu yang ditawarkan.

Ritzer mengistilahkannya sebagai “dehumanisasi cara makan” mengingat tak

ditemuinya perbedaan antara bagaimana peternak memberi makan hewan-hewan

ternaknya dengan bagaimana proses dan cara McDonalds menyajikan makanan bagi para

pelanggannya. Patut disayangkan, dewasa ini tak sedikit rumah makan tanah air

yang justru mengadopsi sistem dan cara kerja restoran cepat saji Barat; baik

rumah makan lokal yang sengaja me-McDonaldisasi-kan dirinya, ataupun rumah

makan lokal pada umumnya. Orientasi foodgasm

yang berupaya mereka sajikan pada setiap pelanggan melalui pembakuan proses pengolahan

makanan, tanpa disadari justru berdampak pada dehumanisasi cara makan berikut eksploitasi

dimensi “rasa” manusia.

Dapatlah dikatakan, pengalaman foodgasm

dengan sengaja mematikan sensibilitas indera pencecap untuk selalu mencapai

ektase, dan ini tak ubahnya kecabulan. Sebagaimana diutarakan Baudrillard

(2006: 14), “Ekstase adalah kondisi di

mana seluruh fungsi diciutkan dalam satu dimensi… Seluruh peristiwa, ruang, dan

ingatan dimampatkan dalam dimensi tunggal ‘informasi’,

dan inilah kecabulan”. Parahnya, demi mewujudkan sensasi aktivitas makan

sekaligus menjadikannya candu, para produsen foodgasm cepat saji seolah menutup mata dari penggunaan bahan-bahan

kimia berbahaya bagi kesehatan (Schlosser, 2002: 15, 91). Pada akhirnya, vis-à-vis antara kenikmatan aktivitas makan

dengan dimensi kemanusiaan pun sarat dikalkulasikan kembali.

Kesimpulan dan Penutup

Melalui berbagai uraian yang telah

disampaikan sebelumnya, kiranya telah dipaparkan secara jelas tentang bagaimana

fantasi bermain dalam foodgasm. Secara

visual, kehadirannya tak terlepas dari kode yang disimulasikan secara apik sehingga

melahirkan hiperealitas yang mengusik dan menggoda. Di satu sisi, perwujudannya

di ranah taste ‘rasa’ faktual sekedar

menemui bentuknya sebagai prosedur teknis yang bernegasi dengan nilai-nilai

konsumsi kemanusiaan. Tak pelak, kedua persoalan tersebut menuntut alternatif

emansipasi yang berbeda bagi setiapnya. Metode semiotika Roland Barthes dan perlintasan

fantasi Slavoj Zizek agaknya telah berhasil membongkar kepalsuan fantasi foodgasm-visual. Di sisi lain, problem foodgasm-rasa kiranya terjawab melalui

pengalkulasian kembali besaran resiko yang ditimbulkan foodgasm atas kemanusiaan. Terminus “kemanusiaan” sebagaimana

dimaksudkan di sini tidaklah sekedar menjamah dimensi humanisme yang bersifat filosofis

lagi abstrak, melainkan pula wujudnya secara konkret, yakni kesehatan dan

keamanan manusia. Kini, persoalan yang tertinggal hanyalah mengomunikasikan

berbagai temuan di atas kepada awam secara mudah.

*****

Referensi

Barthes, Roland, 2009,

Mitologi, Kreasi Wacana.

Baudrillard, Jean,

2006, Ekstasi Komunikasi, Kreasi

Wacana.

Baudrillard, Jean,

1998, Simulacra and Simulations,

Stanford University Press.

Berger, Arthur Asa,

2010, Semiotika: Tanda-tanda dalam

Kebudayaan Kontemporer, Tiara Wacana.

Clegg, Stewart R., 1996,

Roti Perancis, Fashion Italia dan Bisnis

Asia, Kreasi Wacana.

Fox, Robin, 2002, Food & Eating: An Anthropological

Perspective, Oxford University Press.

Neale, Naomi, 2005, The Mile-High Hair Club, Books in

Motion.

Pepperell, Robert,

2009, Posthuman: Kompleksitas Kesadaran,

Manusia dan Teknologi, Kreasi Wacana.

Ritzer, George &

Douglas J. Goodman, 2005, Teori Sosiologi

Modern, Kencana.

Schlosser, Eric, 2002,

Fast Food Nation, Penguin Books.

Sunardi, ST., 2002, Semiotika Negativa, Kanal.

Wilson, Elisabeth,

2006, Goddes: Be the Woman You Want to Be,

Infinite Ideas.

Zizek, Slavoj, 1992, Enjoy Your Symptom!, Routledge.

Zizek, Slavoj, 2007, How to Read Lacan, WW Norton &

Company.

Zizek, Slavoj, 2008, The Sublime Object of Ideology, Verso.

Tentang Penulis

Wahyu Budi Nugroho. Merupakan staf pengajar pada Prodi Sosiologi,

Fisip-Udayana. Memiliki minat studi pada tema seputar pengkajian aktor dan

agensi sosial. Tulisannya telah tersebar di berbagai media cetak dan elektronik

lokal maupun nasional, serta berbagai jurnal ilmiah. Beberapa buku yang telah

ditulisnya antara lain; Koruptorrajim:

Surat-surat Cinta untuk KPK (bersama Edi Akhiles, dkk., IRCiSoD, 2012), Orang Lain adalah Neraka: Sosiologi

Eksistensialisme Jean Paul Sartre (Pustaka Pelajar, 2013), Alienasi, Fenomenologi, dan Pembebasan

Individu (bersama Dr. M. Supraja, LOGIS, 2013), Menuju Teknologi Transkomunitas (bersama Dr. M. Supraja, LOGIS

2014), serta buku seri kuliah lapangan Teknologi

Tepat Guna yang Berpihak pada Penguatan Kesejahteraan Masyarakat (LPPM-UGM,

2014). Hingga kini aktif menuangkan ide-idenya di http://kolomsosiologi.blogspot.com/.

05.39

05.39

Wbn

Wbn